西湖联大(清华·北大)0646 部队学生连

重游湖南西湖农场

许榕生 2000-10

湖南·汉寿·西湖镇

作者简介:许榕生,男,1947年1月出生,福建人,现任中国科学院高能物理研究所计算中心研究员。1970年北京大学数学力学系毕业,1972年从湖南西湖农场分配到湖南计算所工作,1981年获中科院高能所硕士学位 (粒子物理与计算机模拟),1987年获美国加州大学(Santa Cruz)博士学位(高能物理实验,软件与网络)。 1993年在高能所负责开通中国第一条互联网专线,并建立中国第一台WWW网站服务器,近年来从事互联网安全 研究课题。

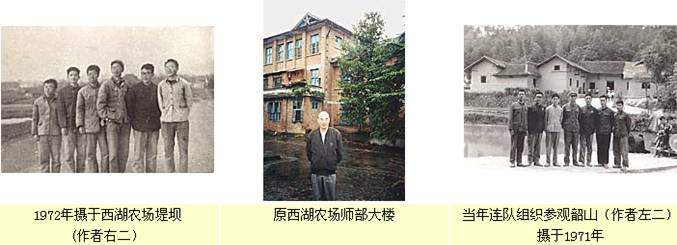

1970年3月至1972年3月我们上千名文革中最后一批大学生从北京和广州来到湖南洞庭湖伴的西湖农场。整整30年过去了,曾经磨练过我们两年多青春年华的西湖农场如今是什么样呢?我相信当年每个到过那里的"战友" 都是刻骨铭心的,后来不论我们上了哪个岗位,返校"回炉"、远渡出国,我们都不会忘记那浩荡的湖水、泥泞的 堤坝路面,还有那酷热的"三抢"、潮湿的严冬...。今天我们已经是五十多岁了,我们的下一代正是我们当年在西 湖农场的年龄,他们可没有我们这段特殊的经历,恐怕永远也不会有了。

我多次萌发重游西湖农场的想法,这一天终于实现。这是2000年的10月12日我从北京到长沙参加完学术会 议,由一部小车把我送上这段不平凡的旅程。从长沙到常德修有全封闭的高速公路,一个半小时就跑完了。从常 德再向东北方向的蒿子港开去,这条路还正在重修,准备修成一级公路,眼下我们不得不花上另外的一个半小时 。记得当年我们都是坐船从湘江北上进入洞庭湖、经酉港的茅草街,然后步行到西湖农场,差不多是用一天一夜 的时间。

车从蒿子港折向南直奔农场旧址。这时天空下起不断的小雨,使我想起西湖绵绵的阴雨天。路边呈现出湖区 一带的景象,视野开阔,绿色的耕田伴着一片片的水域,稻田中夹着诱人的荷叶塘。洞庭湖的红白莲子是当时我 们几乎唯一从西湖带给亲友的礼品。

这一路基本没有标语广告,农家们安安静静似乎还是过着世外桃园的生活。我们当时从首都和大城市来到这 片曾经是劳改犯集中的地方,比起沸沸扬扬的文革运动旋涡中心真是有着与世隔绝的感觉。惟有靠每天的一张报 纸和广播,当然还是可以有信件和那各种小道消息。最令人震惊的就是那一阶段的林彪事件传言到证实,因为我 们算是部队农场,是由广州军区部队正式向我们传达的;还有就是我们获悉要从农场离开和分配的消息了。

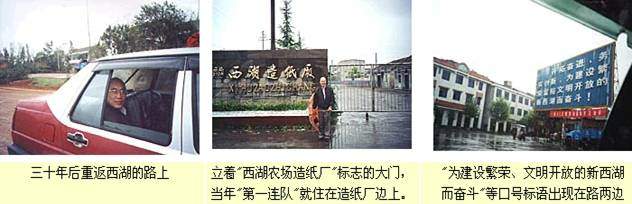

随着车开到了黄珠洲,"欢迎您到西湖农场"一幅蓝色底面的巨匾迎面而来,接着看到"为建设繁荣、文明开放 的新西湖而奋斗"等口号标语出现在路两边,一路上已经知道旅途目标的司机一下发现立着"西湖农场造纸厂"标志 颇有门面的大门,我们当年所在的"第一连队"就住在造纸厂边上,专门为造纸厂搬运造纸的原料-芦苇,厂房两根 高高的烟囱十分引人注目,但当时决没有如此规模的厂房。下车一问,方知厂房扩大到我们原来的驻地,可不, 紧挨的绵籽厂还在而且新盖了不少房子。我们驻地后面的那条马路被造纸厂圈去占用为厂区,大门也就盖在原来 马路中间。

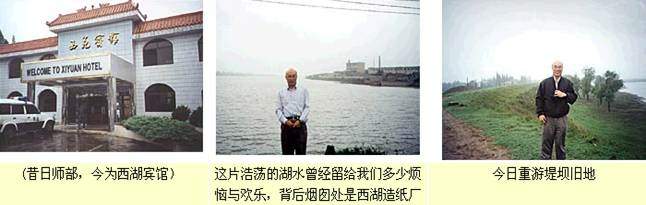

由于时间已是中午12点多,我们想去找个饭店。车往当年师部方向开去,很快看到师部大院,但这里已盖成 西苑宾馆。而师部招待所一带成为一个小"市区",有纵横交错的车道,琳琅满目的商店,然而越过商店背面总能 看到西湖特有的湖区景色。人口增加如此之多,纯粹因为从湖南娄底迁居来的一部分移民,他们已经有两代人了 。年青人中不乏受过较多教育的人,他们正成为建设新西湖的新人。

我们转回来还是选择了位于原师部大院的西苑宾馆饭厅。听说我是30年前的老居民来了,厨房里顿时忙起来 。他们捞来一条胖头鱼,外加香菜、蘑菇,还特地做了一碗当地特产红薯粉片。难得厨师热情地请来了西湖区委 办公室夏祖忠副主任,我们要了一瓶西湖农场产的酒边饮边聊。(想起当年我们也是为了驱寒跑到师部招待所买 一桶桶用红薯做的酒,度数颇高、味甜,干完活或淋了雨就学李白猛喝几口,豪情尽在其中。)

夏副主任是72年到西湖的,当年他才16岁,就在我们离开农场后来西湖当司机,后来给西湖区长(后任常德 市领导)开车。他目睹了30年来西湖的变化,据他说我们走后的第二年(1973年)解放军部队也就撤走了,成立 了西湖区镇。方圆几百里进行了很多规划和改造,安排数千人的移民。现在,这里以农副业加工为主。西湖区的 交通有了显著的改善,从西湖到常德、长沙甚至广州都有长途专车;但到附近汉寿城的车还要在一个地方过渡口 。记得有一次我想到汉寿去看看,和施惠明同学两人悄悄利用节假日顺着河边走到一个渡口然后乘船到了汉寿城 里狠很地逛了一场,当天夜里我们夜宿汉寿,营房那边还是齐上乐同学帮我们俩将蚊帐放下来以避免夜里查哨发 现,这事一直对大家保密,今天可以解密了。(说实在,30年来我走过了包括国内外的几百座城市,至今汉寿之 行还记忆尤新。)

今天的西湖农场当然不具杭州西湖那般天资娇色,也不可能象欧美都市那样富丽堂皇,相比国内其他地区她 还是象一片未开垦的处女地。如今,人们难以想象当年这里曾经有过上千名充满青春活力的刚离校的大学生另加 几千名来五七干校锻炼的中央机关的干部,包括现任国家领导曾庆红先生当时也在西湖农场。有趣的是,当年只有20岁左右的七机部(现为航天部)卫校一批女学生也跟着到西湖五七干校锻炼。西湖的一次大型联欢会,我们"一连"在"女生连"的配合下竟然演出四场革命样板戏"智取威虎山"片段!大受部队首长和战士的赞赏。当时主演少 剑波的"大春"同学(他是上海人,曾与演"白毛女"的男角大春是熟人,因此得"大春"名也)居然获得卫校一群"白 天鹅"的青睐,后来演变成一场美好的联姻。几年后,我调到北京高能所,航天部医院算是邻居,有一天还碰到我 们的"大春"同学和那些曾在西湖(或是"天鹅湖")战斗过的"天鹅"们。

由于考虑当天要赶回长沙,我们不得不匆忙告辞。其实,修建的这座西苑宾馆倒是满可以留宿,夏副主任和 宾馆负责人都热情再三,并说今后要来,一定给他们打个电话(0736-2822313)。值得一提的是这座宾馆后面 依然立着那栋师部办公三层红砖楼,现已改为宿舍楼,而楼顶上的一棵八一红五星还依然存在。我们曾经面对着 它坐在小板凳上和部队战士一起列队看电影、听报告等。也许我们最后的分配命运也就在这栋最高指挥部大楼里 发生的。

在这次离开西湖农场之前,我冒着小雨步上熟悉的堤坝摄影。我们"一连"驻地紧挨的堤坝已经被造纸厂盖上 房屋。只能站在堤坝的一头远远看去,这片浩荡的湖水曾经留给我们多少烦恼与欢乐,当年造纸的污水被排入其 中,我们又要在湖里游泳、洗衣。在炊事班轮流做饭时,每天一早4点起来,有时到湖边铲上几锹黄泥拌煤粉。烧 一锅一百多人的饭可不是易事,开始总是要么夹生要么烧糊,常常到开饭时吃不得饭,免不了临时到解放军部队 那边借饭吃。感谢部队的炊事班班长一次一次来指导,我终于有幸学会并成为全连饭做的最香的一个,每逢过节 会餐,常常被大家指定当伙头大师傅。

造纸厂的烟尘已不冒烟但依然竖立(原物),由于芦苇没了,西湖造纸厂实际上已经停厂多时。遗憾的是我 不能直接走近原来我们的芦苇棚住址(连球场也已荡然无存)。当年在这些芦苇棚里,我们整整住了两个春夏秋 冬,日后的很多岁月,在梦里都会想起它。我记得我们每人做了一个小油灯,每天有"天天读"(读马列毛的书) ,在我们强烈要求下后来添了"天天练",让我们看一小时的业务书。我们"一连"都是北大、清华出来的,但在大学 里只念了一、两年的书。大家多么珍惜每天的这一小时啊!已经几年荒废的知识就在这个芦苇棚里又开始检回来 。虽然,随着岁月的变故、在农场又缺乏指导的情况下也有人实在无心看业务书了,但大家还是保持着相互的尊 重和友情为重。我在农场期间还难得地从学外语的几个同学那里借来一些文学、历史的书读,包括许多偷偷地传 来传去的名著,如简爱、高老头、安娜卡列林娜等。这些书大多在夜间躲在床铺的被窝里打着手电看完的。其中 有一本"富兰克林传"深深感染了我和其他许多人,大家还试着学习富兰克林的勤奋精神和自我克服缺点的办法。

回想起来,我们那些人中真有许多优秀杰出的人才。几位排长、 班长都能以身作则,象向华明、刘祖源、老 雕、野猪、夏冬瓜、芦条还有年龄最大的老郑等等,我当年结识了农场里很多知心朋友,有幸向他们学到许多东 西。我们"一连"也是部队农场的老大难连队,经常惊动上级部门,这可能也影响了我们后来的"毕业分配"。好在后 来的几年,左的思潮被不断地扫荡,这批"落地的凤凰"才艰难地再次起飞。(当地的老百姓在一次与我们口角时 曾讥讽我们是"落地的凤凰不如鸡!")可以说几十年里不管我们飞到那里、落到那里,我想这段经历的的确确变 成了我们的某种财富。

当小车开动离开西湖的时候,我想到应该把这次510公里的行程观感和照片分享给大家。尤其在回途的车上 我特别感觉到一种人间的怀念感情,仿佛是《渴望》插曲里唱的:

|

有过多少往事,仿佛就在昨天, 有过多少朋友,仿佛还在身边, 也曾心意沉沉,相逢是苦是甜? 如今举杯祝愿好人都一生平安, 谁能与我同醉?相知年年岁岁, 咫尺天涯皆有缘,此情温暖人间。 |